La península rusa registró uno de los sismos más potentes de la era moderna, con daños en infraestructuras, decenas de heridos y avisos de grandes olas para las costas de Oceanía y América

El 22 de abril de 1915 se inició una masacre que se prolongaría durante casi ocho años con un saldo de más de un millón y medio de muertos y la diáspora de quienes lograron sobrevivir. Durante medio siglo, ningún país del mundo reconoció como “genocidio” ese exterminio

Mundo24/04/2023 Patagoniahoy

“¿Quién, después de todo, recuerda hoy el exterminio de los armenios?”, les preguntó retóricamente Adolf Hitler a los integrantes de su Estado Mayor el 22 de agosto de 1939 en una reunión realizada en Obersalszberg, menos de diez días antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial.

En esa reunión, minutos antes, les había anunciado su decisión de invadir Polonia – lo que ocurrió el 1° de septiembre – y también cuál era el destino que le esperaba al pueblo polaco bajo su dominio. “Mantengo listas para el momento oportuno mis ‘Unidades de la Calavera’, con la orden de matar sin piedad o gracia a todo hombre, mujer y niño de raza o lengua polaca. Solo por este medio obtendremos el espacio vital que necesitamos”.

Cuando pronunció la frase habían pasado menos de 25 años del inicio, el 24 de abril de 1915, del genocidio del pueblo armenio en el Imperio Otomano, gobernado por el partido ultranacionalista conocido como los Jóvenes Turcos, con un saldo de entre un millón y medio y dos millones y medio de muertos en ocho años y la diáspora de los sobrevivientes.

La mención del “exterminio de los armenios” no era gratuita en boca del dictador alemán, que tenía pensado no solo eliminar a los polacos sino acabar con los judíos, los gitanos y cuanta minoría “inferior a la raza aria” con un resultado que, seis años después, sumaría al menos seis millones de víctimas.

Al hablar de la masacre de un pueblo entero y de su olvido, el líder nazi daba estaba diciendo que a los vencedores no se les exigía rendir cuentas y que el caso armenio era un ejemplo.

El del pueblo armenio en Turquía fue el primer genocidio del siglo XX y comenzó ese 24 de abril de 1915 con la detención y la muerte de los representantes más importantes de la comunidad. Poco después empezaron las deportaciones en masa, supervisadas por autoridades civiles y militares, y que iban en paralelo con una campaña de asesinatos perpetrados por fuerzas paramilitares, integradas fundamentalmente por kurdos y circasianos.

Quienes sobrevivían a los traslados, que debían hacer a pie, bajo la mira de los fusiles, sin agua ni alimentos, llegaban a campos de concentración instalados en el desierto sirio, donde su suerte ya estaba echada: morirían allí de hambre o de sed y los que intentaran huir serían asesinados a balazos.

Durante esas largas marchas, que se realizaron entre 1915 y 1916, se calcula que murieron alrededor de un millón de hombres, mujeres y niños armenios. Durante los años siguientes, hasta 1923, una represión selectiva acabaría con cientos de miles más, muchos de ellos ocultos y bajo la protección de familias turcas que se horrorizaban por la masacre a la que estaban asistiendo.

Semejante despliegue de muerte no podía pasar inadvertido. Hubo periodistas, misioneros, diplomáticos y militares extranjeros que informaron lo que estaba ocurriendo, pero el contexto de la Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914, y las noticias sobre el desarrollo de las batallas hicieron que quedara en un oscuro segundo plano frente a la opinión pública internacional.

El final de la guerra no cambió la situación. Hitler no estaba desacertado al decir, un cuarto de siglo después, que eran muy pocos quienes recordaban el exterminio de los armenios.

Por entonces, la palabra “genocidio” no existía. Recién en 1944 la acuñaría el jurista judío-polaco Rafael Lemkin, que pudo huir a la persecución nazi y se refugió en los Estados Unidos, en su libro El poder del Eje en la Europa ocupada, donde lo definió como “todo acto con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico o religioso como tal”.

Tras la primera etapa de la masacre del exterminio, comenzó el período de las deportaciones masivas hacia campos de concentración en medio del desierto

Un pueblo perseguido

Los armenios venían luchando por el reconocimiento de su nacionalidad frente al Imperio Otomano desde mediados del siglo XIX y la ola independentista creció después de la derrota en la guerra ruso-turca, en 1888, cuando el Imperio Otomano debió otorgar la independencia a Serbia, Montenegro y Rumania, y una independencia a medias a Bulgaria.

Lo que Turquía no aceptó fue la creación de un Estado armenio, por temor a su alineamiento con Rusia. Sin embargo, la lucha por la autonomía no se detuvo, no solo dentro del alicaído Imperio Otomano sino también en Europa, con la formación de varios partidos políticos independentistas.

Como represalia, entre 1894 y 1896, el Sután Abdul Hamid II perpetró una furibunda represión contra los armenios en lo que se conoció como las “masacres hamidianas”, con un saldo de miles de asesinados. Después de eso se lo comenzó a llamar el “Sultán Rojo”, por la sangre que derramó.

El sultán fue derrocado en 1908 por un grupo de oficiales del ejército nucleados en el Comité de Unión y Progreso, a los que se conocía como los “Jóvenes Turcos”. Su proyecto nacionalista apuntaba a revivir las viejas glorias del Imperio Otomano y para ello, aplastar a las minorías.

Cuando se inició la Primera Guerra Mundial, los Jóvenes Turcos se alinearon con Alemania y el Imperio Austro-Húngaro -las “potencias centrales”-, para estar del lado que creyeron victorioso y volver a restaurar, desde el lado de los vencedores, el poderío del Imperio Otomano.

En ese contexto, la minoría armenia fue considerada prácticamente como un elemento que no dudaría en alinearse con el histórico enemigo ruso. Se los calificó de “enemigos de la seguridad nacional”.

La masacre comenzó a través de grupos paramilitares que atacaron y cometieron asesinatos en masa en las aldeas armenias más cercanas a la frontera con Rusia, y la situación se agravó luego de la derrota otomana frente a tropas rusas en la batalla de Sarıkamış, en enero de 1915, de la que se culpó a armenios y otros no musulmanes de colaborar con el enemigo.

Tres meses después comenzaría el exterminio sistemático de la población armenia.

“No puedo entender cómo, cien años después, el gobierno actual de Turquía puede seguir negando la masacre de nuestros compatriotas, que no admite que fue un genocidio”, dijo una de las últimas sobrevivientes

24 de abril de 1915

Se puede fijar la fecha precisa del inicio de lo que hoy se conoce como el genocidio del pueblo armenio. El 24 de 1915, el gobierno de los Jóvenes Turcos ordenó el arresto de 250 intelectuales y referentes de la comunidad armenia, entre los que se encontraban algunos diputados del parlamento otomano. Los encarcelaron primero, los deportaron después y finalmente fusilaron a la mayoría.

Ese fue el principio. Un mes más tarde, con la excusa de la guerra, el gobierno de los Jóvenes Turcos disolvió el Congreso y promulgó “Los diez mandamientos del Comité Unión y Progreso”, donde se hacía ver a la población armenia como un grupo de traidores al que era necesario perseguir.

Después de esa primera etapa, se buscó la eliminación de todos los hombres jóvenes, y se lo hizo con un mecanismo perverso. “Más de 60 mil hombres armenios fueron reclutados al ejército otomano y luego asesinados. Se los hacía cavar sus tumbas antes de ser fusilados. Algunos encarcelamientos y la formación de campos de concentración se habían producido también a comienzos de ese año”, explica el historiador y periodista Vardan Bleyan.

Finalmente, comenzaron las deportaciones masivas de aquellos hombres que se habían salvado de la primera etapa de la masacre, las mujeres, los ancianos y los niños. Los obligaron a marchar a pie, sin agua ni comida, hacia campos de concentración en medio del desierto. A quienes pretendían escapar los asesinaban a tiros, los que finalmente alcanzaban a llegar a los campos, morían allí de inanición.

La península rusa registró uno de los sismos más potentes de la era moderna, con daños en infraestructuras, decenas de heridos y avisos de grandes olas para las costas de Oceanía y América

Colombia, Ecuador, Perú y Chile alistan sus costas a la espera del oleaje que ya se hizo sentir en Japón, Hawaii y California. Tras el sismo, hizo erupción el volcán más grande de Eurasia

Una reciente encuesta muestra un clima de desconfianza hacia la gestión del líder del Partido de los Trabajadores (PT), mientras aumenta el reconocimiento a autoridades locales y fuerzas armadas

El sucesor de Francisco hizo un llamado urgente por la paz. Ante la escalada entre Israel, Irán y EE.UU., pidió “detener la tragedia de la guerra antes de que se convierta en un abismo irreparable”

El régimen persa, que más temprano golpeó por segunda jornada consecutiva la región de Beersheba, volvió a atacar. Las Fuerzas de Defensa activaron sus sistemas antimisiles y toda la población debió ponerse a salvo en los refugios subterráneos

Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Sumo Pontífice puso especial énfasis en Oriente Medio y Ucrania, entre otras regiones.

Durante una audiencia en el Vaticano, el papa León XIV le confirmó personalmente a Javier Milei que visitará Argentina. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dio a conocer la noticia. El encuentro incluyó temas como pobreza y cohesión social.

“Mientras tenga el país el swap, está amarrado a China y depende de ese swap para poder mantenerse económicamente. Entonces, Argentina no es libre", aseguró Mauricio Claver-Carone, el enviado especial de Estados Unidos para América Latina

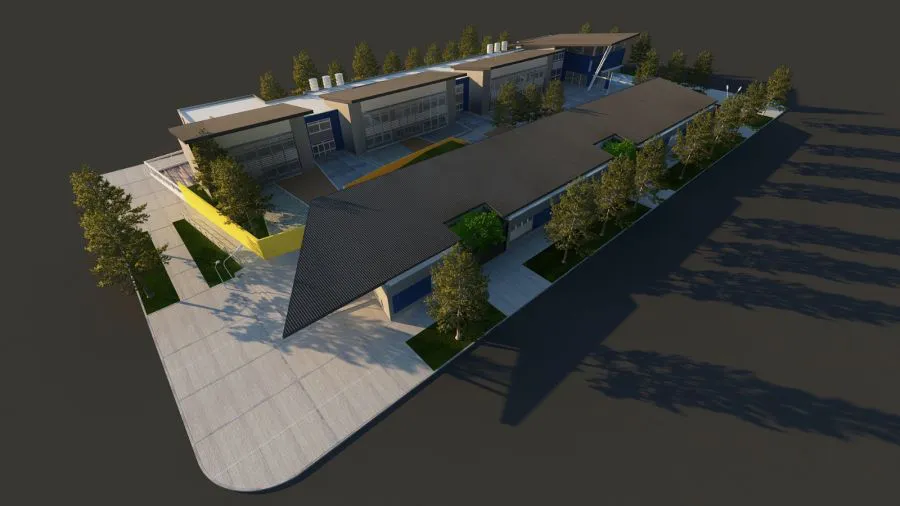

Tras años de postergaciones, esta semana comenzó la ejecución de la obra de la Escuela Preuniversitaria en la localidad de Las Heras, una iniciativa largamente esperada por la comunidad y promovida por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), con acompañamiento y financiamiento del Gobierno de Santa Cruz.

El gobernador Claudio Vidal encabezó este jueves un acto de entrega de 51 vehículos 0KM destinados a organismos clave del Estado provincial, como Vialidad, Distrigas, SPSE, IDUV y Desarrollo Social. La inversión refuerza los servicios públicos, en un contexto económico desafiante, y responde a un objetivo claro de la actual gestión: poner de pie el Estado santacruceño con inversión real y trabajo concreto.

Fue Inspirada en hechos reales, la película cuenta la historia de Carlita Rodríguez, quien se convirtió en la primera mujer minera que ingreso a la mina de carbón en Rio Turbio, donde la mina no solo representa la principal fuente de trabajo, sino también un terreno vedado para las mujeres por antiguas creencias.

A pocos días de celebrar su 52° aniversario, la localidad de Tres Lagos se encuentra inmersa en un ambicioso plan de obras, con proyectos que abarcan desde viviendas y salud hasta educación y producción. El secretario de la Comisión de Fomento, Lucas Berra, nos anticipa detalles en esta nota

El actual legislador provincial por la CC ARI busca construir un espacio distinto al kirchnerismo, los libertarios y el frente oficialista.